Parlare di consenso significa parlare di comunicazione, ma non solo di parole. Ogni relazione umana, in particolare quelle affettive e intime, si fonda su un continuo scambio di segnali, espressi e interpretati non soltanto attraverso il linguaggio verbale, ma anche tramite il corpo, la voce, le distanze e le microespressioni. Comprendere la cultura del consenso richiede quindi la capacità di leggere e ascoltare questi linguaggi silenziosi, riconoscendo che la comunicazione è un fenomeno complesso che riflette e costruisce, allo stesso tempo, il mondo sociale in cui viviamo.

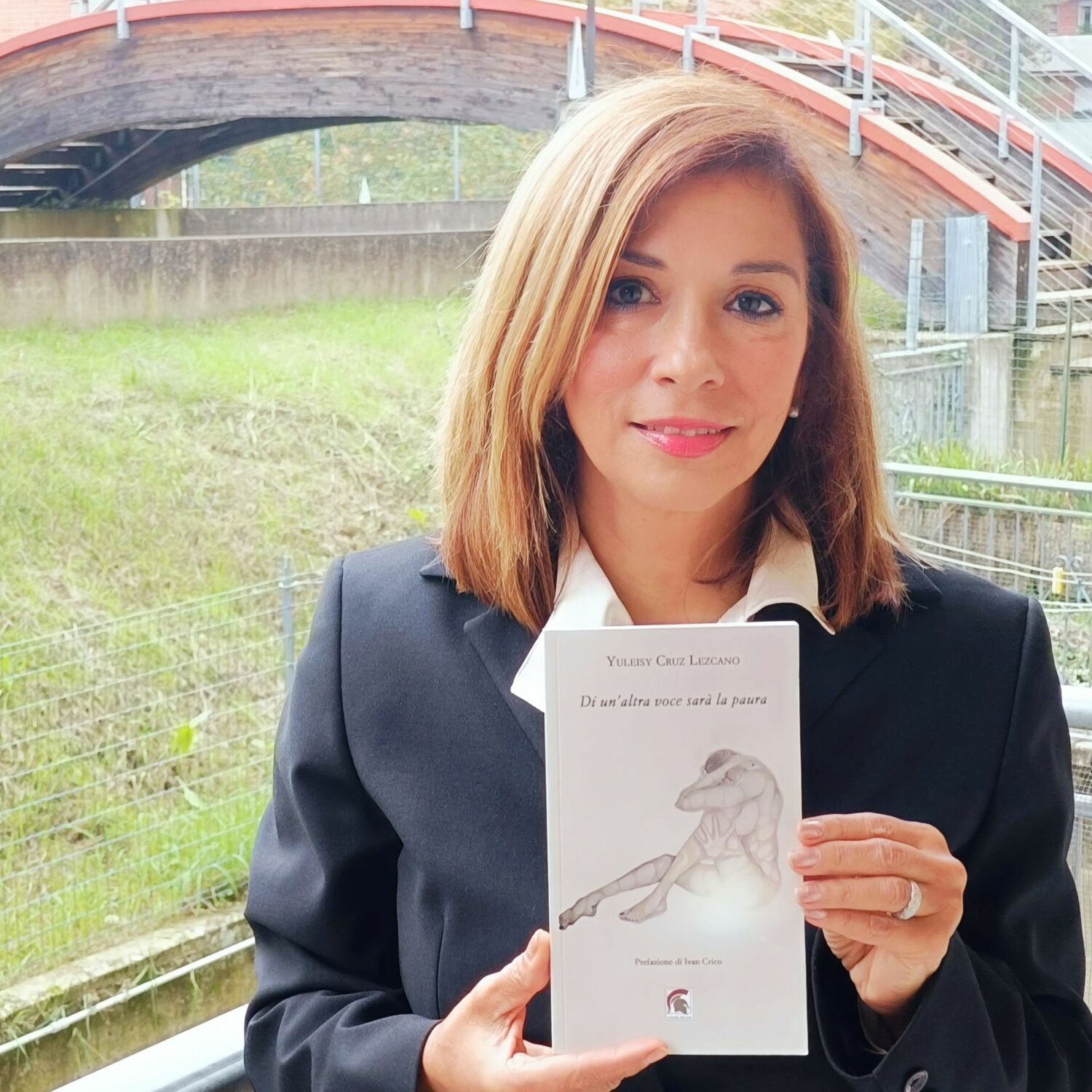

Nella comunicazione paraverbale, il tono, il ritmo e l’intensità della voce sono strumenti fondamentali per trasmettere emozioni e intenzioni. Un “sì” pronunciato con esitazione, un silenzio prolungato, una voce che trema o si abbassa non esprimono necessariamente consenso, ma possono rivelare disagio, paura o costrizione. Imparare ad ascoltare il tono dell’altro significa quindi saper cogliere i segnali che precedono le parole, perché il consenso non si esprime soltanto attraverso formule verbali ma si manifesta, o viene negato, anche attraverso l’energia emotiva della comunicazione.

La prossemica, ovvero lo studio dell’uso dello spazio e delle distanze interpersonali, rivela un altro aspetto cruciale. Nelle interazioni quotidiane, avvicinarsi o allontanarsi, mantenere un contatto visivo o distogliere lo sguardo, toccare o non toccare, sono gesti che comunicano disponibilità o rifiuto, fiducia o difesa. Il rispetto dei confini fisici dell’altro è la prima forma di consenso: comprendere quando una distanza si accorcia o si mantiene è comprendere come la persona percepisce la relazione. Nelle relazioni affettive, la capacità di leggere la prossemica diventa una forma di empatia incarnata: il corpo parla, anche quando le parole non riescono a farlo. Anche le microespressioni facciali, quei movimenti rapidissimi e involontari dei muscoli del volto, sono parte integrante di questo linguaggio silenzioso. Un sorriso forzato, un sopracciglio sollevato, uno sguardo sfuggente possono rivelare emozioni discordanti rispetto a ciò che viene detto. Riconoscere queste sfumature non significa invadere lo spazio dell’altro, ma imparare a cogliere la complessità dell’esperienza umana, dove il consenso non è mai un atto meccanico o una formalità, ma un processo comunicativo continuo, fatto di reciprocità e attenzione.

A questo livello di analisi, il pensiero di Thomas Luckmann diventa uno strumento prezioso per comprendere come il consenso non sia solo un gesto individuale, ma un prodotto sociale. Luckmann, insieme a Peter Berger, ha elaborato la teoria della costruzione sociale della realtà, secondo cui ogni aspetto della vita quotidiana come linguaggio, gesti, emozioni, relazioni, è il risultato di processi di significazione condivisi. La realtà, dunque, non è un dato oggettivo ma una costruzione collettiva, nata dall’interazione tra individui e istituzioni. Applicando questo modello alla cultura del consenso, possiamo dire che il modo in cui intendiamo il rispetto, la libertà o l’intimità non è innato, ma deriva da norme e significati socialmente costruiti. Il consenso, in questa prospettiva, non è semplicemente un accordo privato tra due persone, ma un atto che riflette e allo stesso tempo modifica il sistema culturale in cui è inserito. Quando una società educa al consenso, sta in realtà ridefinendo la propria struttura simbolica, spostando il potere dalle logiche di dominio patriarcale alla reciprocità comunicativa.

Luckmann sottolineava che gli esseri umani vivono in “mondi della vita” (Lebenswelten) — sistemi complessi di significati, ruoli e aspettative che orientano il comportamento. Ogni individuo agisce e comunica all’interno di questi mondi, che influenzano la percezione del corpo, dell’intimità e del potere. Per questo, non possiamo analizzare il consenso solo come un atto individuale: esso è il risultato di un’interazione tra soggetti complessi, inseriti in sistemi complessi. La cultura, le istituzioni, i media e la famiglia contribuiscono tutti a costruire ciò che viene considerato accettabile, desiderabile o proibito nelle relazioni.

Promuovere una cultura del consenso significa quindi intervenire non solo sui comportamenti, ma anche sui sistemi simbolici che li sostengono. Significa decostruire la cultura dello stupro, che per secoli ha normalizzato la violenza e la disuguaglianza, e costruire un nuovo linguaggio relazionale, dove il corpo, la voce e lo sguardo siano strumenti di rispetto e non di potere. In questo senso, la cultura del consenso non è soltanto una pratica etica, ma un progetto sociale e politico di trasformazione collettiva.

La comunicazione paraverbale e non verbale, interpretata alla luce della teoria di Luckmann, ci ricorda che il consenso è una costruzione che si rinnova continuamente: nasce dal dialogo, si manifesta nel corpo, si consolida nella reciprocità. Educare al consenso significa educare alla consapevolezza dei propri gesti, alla capacità di leggere quelli dell’altro, e al riconoscimento che ogni relazione umana è un atto di co-costruzione della realtà. Comprendere il consenso, dunque, è comprendere l’essere umano nella sua complessità — un essere che comunica, vive e si costruisce attraverso gli altri.