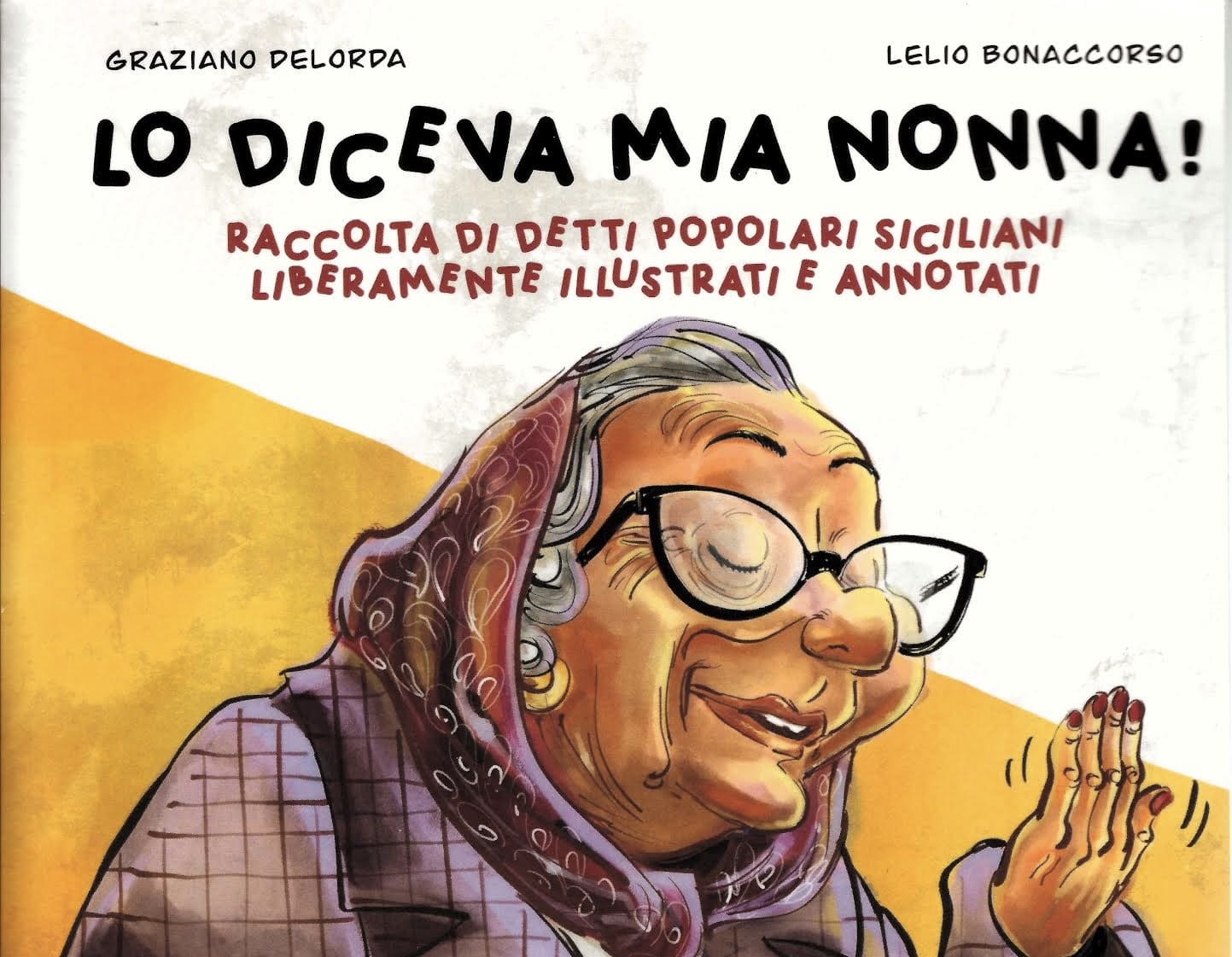

Lo diceva mia nonna! È più di un ricordo affettuoso: è la porta d’ingresso a un patrimonio di saggezza popolare e linguistica che il volume di Graziano Delorda e Lelio Bonaccorso riporta alla luce, restituendo al siciliano il ruolo di lingua viva, radicata nella memoria e aperta al futuro.

Un bel po’ di tempo fa mi trovavo in Francia per studio. Mi è capitato, un giorno, d’incontrare un turista italoamericano che, avendomi sentito parlare italiano, ha intavolato con me un dialogo. A un certo punto mi dice: “Sono stato in Italia e ho avuto delle difficoltà a farmi capire col mio italiano, mentre vedo che tu mi capisci senza problemi” E io ribatto: “Io ti capisco perché sono siciliano. In effetti tu non parli il vero italiano, ma il siciliano”. Sì, i più anziani membri delle comunità siculoamericane sono, oggi, in qualche modo, i veri custodi della lingua siciliana.

La lingua siciliana

Sì, ho detto lingua e non dialetto, perché il siciliano è stato riconosciuto come lingua regionale in pericolo di estinzione dall’UNESCO e classificato come lingua, cioè idioma autonomo, dall’International Organization for Standardization, che le ha attribuito il codice ISO 639-3 scn. Il siciliano, possiede, infatti, un vocabolario, una grammatica e una sintassi proprie. Esso non deriva dall’italiano, ma direttamente dal latino volgare e si è diffuso oltre che in Sicilia anche nella Calabria centro-meridionale e nel Salento in Puglia. Non tutti sanno che Il siciliano si è affermato come lingua letteraria italiana già nella prima metà del XIII secolo, grazie al sovrano Federico II di Svevia, soprannominato “Stupor Mundi” per la sua vasta conoscenza e per i suoi molteplici interessi. Egli ha favorito, infatti, la nascita della Scuola Siciliana con poeti e letterati che scrivevano in volgare siciliano e che hanno avuto un’influenza duratura e significativa nella formazione della letteratura italiana. Essendo stata la prima lingua letteraria italiana, il siciliano poteva affermarsi come lingua ufficiale d’Italia. Purtroppo non ce l’ha fatta contro la lingua fiorentina, che ha conosciuto una più vasta diffusione nel territorio italiano, grazie a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia.

Oggi, in Sicilia, si parla un siciliano annacquato. Si è, infatti, italianizzato. Io che ho lasciato la Sicilia nel 1965, quando, ritornandovi per le vacanze estive, provo a parlare il mio siciliano non tutti mi capiscono, perché è il siciliano degli anni ’60, che era stato, ancora, poco contaminato dalla lingua italiana.

Per ritrovare il vero linguaggio siciliano occorre rifarsi agli scritti di poeti e romanzieri che hanno utilizzato, nei tempi passati, tale linguaggio. Degne di nota sono, per esempio, le opere in siciliano della scrittrice e poetessa messinese, Maria Costa.

I migranti depositari della lingua siciliana

Poi, come accennavo prima, possiamo considerare depositari della lingua siciliana più autentica le migliaia di migranti siciliani, che si sono trasferiti in diversi Paesi del mondo, tra la fine dell’ottocento e i primi del novecento. Mantenendo vivi gli usi, i costumi, le tradizioni, l’idioma, dei luoghi di provenienza, anche per e tra le loro generazioni future.

Mio nonno, per esempio, che è sbarcato a Philadelphia nel 1927, ha portato con sé, come “bagaglio” linguistico, il siciliano. Era un bracciante agricolo e conosceva poco l’italiano. In casa, in America, parlavano il siciliano e la sua famiglia ha conosciuto, dell’Italia, quel linguaggio, che non ha subito alcun cambiamento, perché gli è mancato l’influsso dell’italiano, dato che intorno a loro si parlava prevalentemente inglese.

La promozione della lingua siciliana

Dato che il siciliano è una lingua a rischio di estinzione, in Sicilia si stanno moltiplicando le iniziative per tenerla in vita. Importante e lodevole è l’impegno del Centro di studi filologici e linguistici siciliani di Palermo nel promuovere gli studi sull’idioma isolano antico e moderno. Così come l’impegno dell’associazione Cademia Siciliana, che ha come obiettivo quello di portare avanti diverse iniziative legate alla lingua siciliana, tra le quali la standardizzazione della sua ortografia, la sua diffusione in ambiente informatico e la divulgazione scientifica in ambito filologico. Molto importante è stata, inoltre, l’azione della Regione Siciliana, che nel 2011 ha approvato una leggeper favorire la promozione del patrimonio linguistico e la letteratura siciliana nelle scuole della Sicilia. Grazie a questa legge oggi tanti piccoli siciliani stanno riscoprendo, nelle loro classi scolastiche, la lingua siciliana e quindi una parte non trascurabile delle loro radici.

LO DICEVA MIA NONNA!

Il volumetto “Lo diceva mia nonna” con testi scritti da Graziano Delorda, scrittore siciliano, e illustrati da Lelio Bonaccorso, disegnatore e fumettista anch’egli siciliano, in circolazione da giugno scorso sui siti di vendita on line, s’inserisce magnificamente all’interno di questo programma di revival del siciliano, recuperando e diffondendo quei detti, modi di dire, proverbi popolari, latori di una saggezza antica, ma ancora molto efficace. Detti in uso, anche oggi, in molte famiglie siciliane, la mia compresa, per chiarire, in una battuta, a volte anche ironica, dei concetti di grande importanza e rilevanza del vivere quotidiano. Io conoscevo solo una buona parte dei detti contenuti nel volumetto, mi è stato, quindi, di arricchimento. In aggiunta ho appreso la loro origine e provenienza, per me sempre oggetto di curiosità. Mia moglie e io, grazie a ”Lo diceva mia nonna!” abbiamo, oggi, a nostra disposizione altre espressioni per sottolineare o chiarirci certi concetti, certi pensieri, certe idee, certe nozioni. In più, quest’estate ho coinvolto, nella lettura del volumetto, anche mia nipote di 17 anni, che vive a Firenze. Lei ama da sempre la lingua siciliana. A casa nostra usa, spesso, la cadenza siciliana nel parlare, inserendo, anche, nei suoi discorsi, delle parole siciliane. Si è appassionata a tal punto ad alcuni di quei modi di dire che li ha voluti imparare a memoria, impiegandoli, da subito, per rafforzare suoi concetti e pensieri.

Rimaniamo adesso in attesa del secondo volumetto, che è in preparazione, per ampliare i nostri detti siciliani a disposizione.

Gli autori

Graziano Delorda è uno scrittore e romanziere siciliano. Ha al suo attivo romanzi come “Pace” del 2010, “Little Olive” del 2016 e “Droide è la notte” del 2017. C’è anche una raccolta di racconti del 2011, intitolata “La serpe nera”.

Lelio Bonaccorso è fumettista, illustratore e poeta siciliano. E’ autore di numerose graphic novel prodotte in collaborazione con scrittori e sceneggiatori di rilievo. Fra queste degne di nota sono: “Salvezza”, “A casa nostra…cronaca da Riace”, “Peppino Impastato, un giullare contro la mafia”, “Jan Karski, l’uomo che scoprì l’Olocausto”, “Vento di Libertà”, “Sinai, la terra illuminata dalla luna”, “Per amore di Monna Lisa”, “Caravaggio e la ragazza”, “La mia seconda generazione”. Alcuni suoi lavori sono stati tradotti e pubblicati anche in Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, USA, Canada, America Latina, Polonia. In UK nel 2024 ha pubblicato “Spiderman Magazine” per Disney/Marvel. Al suo attivo ha anche un libro di poesie “Fiori di vento”, candidato al premio Strega Poesia del 2023.